生態系を支える海藻たちの森を目指して

[熊本県 天草市]

2024.01.25 UP

これまで海のレシピprojectでも取り上げてきた、海の森と呼ばれる「藻場」の減少について。その問題に真正面から向き合い、未来の担い手として飛躍を続けるシーベジタブルの背景に迫る。「レシピ」では自家製の花椒オイルと高相性のハバノリの油そうめんを、「ものがたり」では古来から日本人の琴線に触れてきた、海藻の文様と色を紹介する。

トピックス

海のレシピプロジェクトが合同会社シーベジタブルの共同代表・友廣裕一さんと出会ったのは2022年。東京のテストキッチンで行われたワークショップに参加したことがきっかけで、その夏に開催した「海の森、海のいま」展では、友廣さんと長谷川友美さん(映画監督)、松尾琴美さん(Soup Stock Tokyo商品部バイヤー)とともに「海の森はごちそう−藻場とアイゴから教わること−」をテーマに、トークイベントを実施。そんな経緯もあり、どんな場所で生産が行われているのか見てみたいと申し入れていたのだった。

「陸上栽培ならいつでも大丈夫なのですが、せっかくなら海面の生産現場をご紹介したいです」

友廣さんからそんな連絡が入ったのは2023年の夏。しかし夏場は海藻がなくなるため、シーズンの到来を心待ちにしていた。その間にもさまざまな企業やレストランとのコラボレーション、新商品の発売やメディア露出が続き、シーベジタブルが継続的に取り組む研究・実証実験・商品それぞれが、日本の業界のみならず世界にも注目されている様子を眺めつつ、多忙を極めていることを想像しながら待つこと5か月。突如として連絡がつき、準備を整えて生産地へと足を運んだ(残念ながら、当の友廣さんは不在)。

福岡を経由し、イルカモチーフの飛行機に乗って訪れたのは熊本県天草市。

高知県、三重県、愛媛県と、日本各地に生産拠点を持つシーベジタブルが、陸上と海面の両方の生産に取り組んでいるエリアのひとつがこの地だという。

「大学を決めるタイミングで、自分では改めて海のことにしか興味がもてなかったんですよ。最初から海藻に注力していたわけではありません」

だからそんな面白い話じゃないですよ、と満面の笑みを返してくれたのはもう一人の共同代表、蜂谷潤さん。岡山県出身の蜂谷さんが、進路選択で最後に心に残した「海」について聞いた。

「父親が釣り好きで、実家から車で40分くらいで海に行けたので、毎週のように連れていってもらっていたんです。父親は釣るのも上手で、大きい魚がまるまるドンッと食卓に上がるのも日常でしたね。でも僕自身は釣りよりも、海の中がどうなっているのか? ということが、気になっていました」

そんな子供心から海の中へ。海藻に潜むアイナメやメバルなどの魚を見つけてはモリで仕留める、魚突きを遊びとしていたそう。

「魚を探しているから、結果として感覚的に海藻を探しているわけなんです。その頃、特に潜っていたエリアの海はアマモが切れて流れていたエリアで、そういう風景を見てなんだか心配だなという感覚だったことは記憶にありますね」

父親と毎週行く海。そんな幼少の記憶が影響していたのだろう。高知大学への進学のきっかけは、大学案内に載っていた養殖場でエサを食らう魚がバシャバシャと跳ね、そこに鳥が舞う写真だった。「絶対楽しいはず」と蜂谷さんの心が躍った。

しかし、1~2年は一般教養を学ぶ日々。メインキャンパスから海は遠く離れていた。

「海のことを学ぶぞ!と心躍らせて入学したわけですが、実際にはあまり楽しめなくて…。だからバイトに明け暮れたり、自転車で2時間かけて海まで行ってみんなで釣りをしたり。『栽培漁業』について学ぶ専門的な学科だったので、変わった人が多くて魚突きが好きな仲間とよく海に行っていました」

元々釣るよりも突くほうが好きだったという蜂谷さんならではのエピソードだが、海の中への興味はさらに強くなっていく。日本でもっとも魚種が多いと言われている高知県南西部の柏島のダイビングショップで住み込みで働きながら、早々にダイビングのライセンスも取得した。

「その頃には僕が幼少期に感じていた“生態系には海藻が重要だ”ということを、授業のなかできちんと学問として学んでいたんですね。そうやって海藻への興味が強くなってはきたけど、何をやっていいかはいまいちわからない。ただ、海に潜る研究室には入りたかったんです」

そんななか、大学が抱える船乗りである技術管理士に出会う。藻場の減少に対して、漁協から助けを求められ藻場造成を第一線で試みている人物だった。もちろん教授ではないため、技術管理士に付いて研究を行い卒業まですることは前代未聞。栽培漁業学科が属する農学部ではない理学部の教授に頼るなど、「とにかくやりたい」という熱意を伝え、話をつけてもらうことができたという。こうして研究対象となる海で目の当たりにするのが、高知県須崎市での磯焼けだった。

「対処するのに、食害になっているウニをひたすら叩いてつぶす作業をやるんです。1時間に100個体以上駆除ができるので、1日中やるとすごい量。ウニは落ち葉すら食べるほど雑食だし、天敵がいないとすぐ増えるんですね。須崎は海のうしろに山もあるから、餌がなくても落ち葉を食べて生きている飢餓状態のウニがいっぱいいる状況でした」

若い学生の体力と気力で作業をやれば、もちろん一時的にウニはいなくなる。加えて、スポアバッグ法とよばれる、かごに入れた海藻から胞子を放出させ、着地した岩場で成育を促す方法でコンブを増やそうとするが、夏前には摂餌活性の上がったウニや魚によって食べ尽くされてしまうのだった。

「そうなると『じゃあまた来年頑張りましょう!』と。季節ものなので1年がかりなんですよね。これをずっと繰り返しているのが日本の状況で、別の方法を考えないといけないよなと思いながらも、その時の自分は、なす術がないただの学生でした。現状を学んだ一方で、力になれなかったな…と」

研究ができている喜びや海に入る楽しさを実感しつつも、貢献できることはないかを模索しはじめるなか、研究室で取り組んでいた、高知県室戸市の海洋深層水(水深200m以下の海水)をくみ上げてアオノリの陸上生産を社会実装している現場を見に足しげく通った。そのうちに室戸へ移住し、須崎と行ったり来たりの生活に。

「漁協が海藻の陸上養殖の事業をやっていたので、僕はそこから出てくる排水を使う『海洋深層水を活用したアワビ類及び海藻類の複合養殖』を研究テーマにしました。陸上養殖の排水からアワビを養殖して、その時の海洋深層水の冷えた排水を使うと、排水自体に栄養もあるし海藻が復活してくる。一度で3度おいしい生産というのを考えたんです」

2009年、この研究と実装計画を持ってたまたま学内で目に入った「キャンパスベンチャーグランプリ」に応募すると、四国さらには全国でも優勝し、文部科学大臣賞とテクノロジー部門の大賞を受賞する。当時、Iターンや学生起業家が世間を賑わせるニュースとも重なって、高知県内のテレビや新聞で紹介されることとなり転機が訪れた。

「実はこの事業モデルは、どちらかというと将来的に地域の漁師さんたちにやってもらえたらいいなと思って絵を描いていたのですが、地元のおばちゃんたちからも『学生起業!頑張りよ!』と応援されたりして(笑)。たしかにこれはモデルを示さないと漁協にもきちんと引き継げないし、自分でやらないとな、となっていきました。ただここで、事業としてやるのであれば漁協ではなく自身で施設を構えることが必要となり、学生の立場ながら資金調達もしていました」

室戸市から大学に研究予算がついたあとも、生産・販売に関わる責任問題を考慮すると、会社を立ち上げるしかないと腹を括った蜂谷さん。スタートはまさに開拓だった。

「養殖場をつくるにも、見るからに藪になっているところを切り開くところからでした。当時投稿していたブログで仲間を募ってみんなで草刈りから始めたんです。基礎も水槽も手作りで、ようやく仕上がってきて『最後に塗ったセメントには、自分たちの手形を残しておくぞ!』とか言いながら(笑)」

のちに共同代表となる友廣さんも参画し、ようやく海藻の養殖、つづくアワビの養殖事業を実験していくのだが、アワビは成長に時間がかかりビジネスモデルとしての継続が難航してしまう。そんななか需要が高まったのがアオノリだった。計画を修正して陸上養殖のための平地に加え、海洋深層水が採れるより広い場所を探そうと日本中をまわるのだが、採水しているところは富山湾のように海岸から近い場所で一気に深くなる地形なので、空いている平地がない。

「そこで注目したのが地下海水でした。20mほど掘ると出てくるし温度も一定した山水のような海水で、栄養分もあるし、それでやっていこうと」

こうして2016年の合同会社シーベジタブル設立につながっていく。

そんな時を経て、天草市牛深地区での生産はすでに5年目を迎えた。

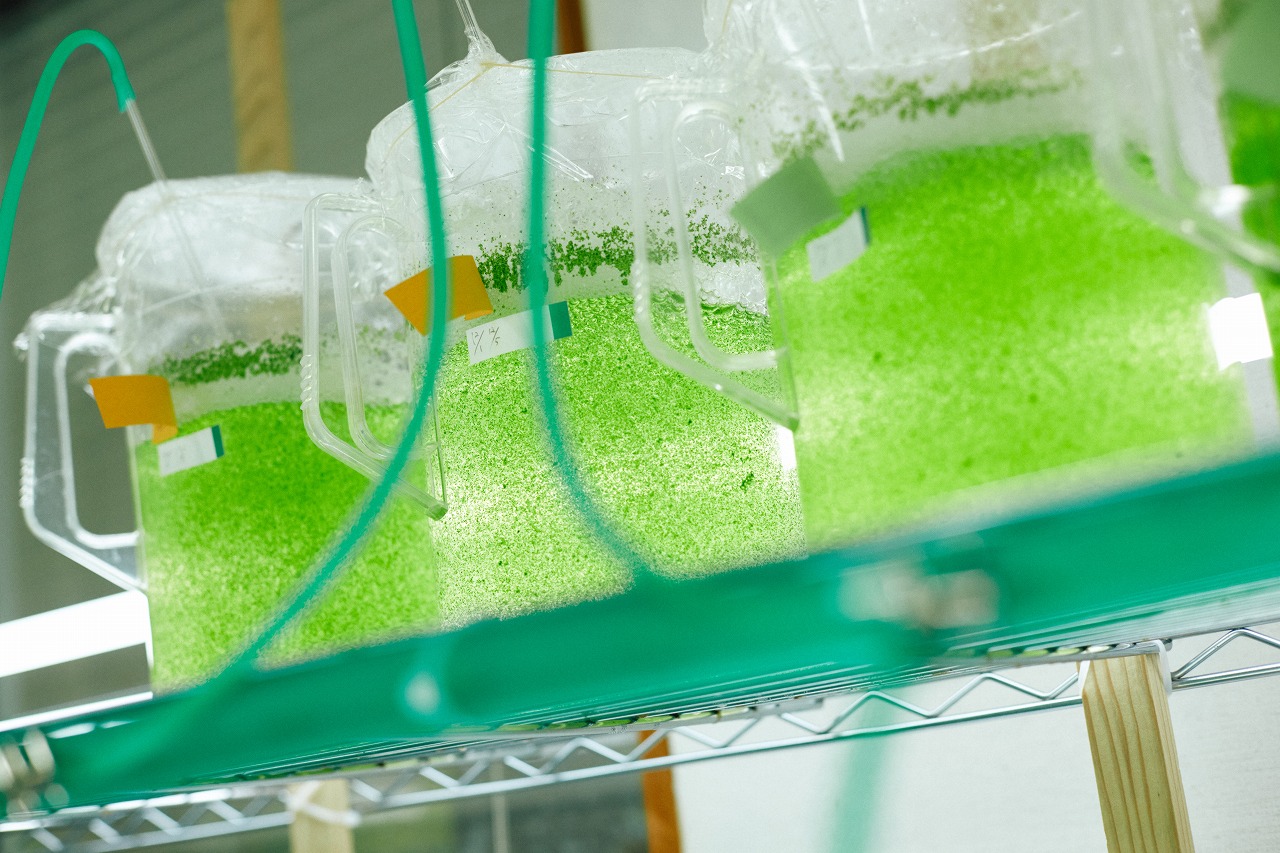

漁師町の牛深では、朝が得意なお父さんお母さんたちが早朝から作業に取り組む。アオノリの種を、成長過程に合わせ水槽をサイズアップさせながら収穫できる大きさまで育て、洗浄、乾燥などの行程を経て鮮やかな緑色のアオノリが出来上がる。

また、地元の福祉施設をパートナーとして、アオノリの生産や収穫に取り組んでいる拠点も存在する。

「たとえば障害のある方にもこういった浅い水槽での作業はやりやすいし、相性がいい。高齢の人たちとも仕事ができるというのが第一フェーズでしたね」と蜂谷さん。

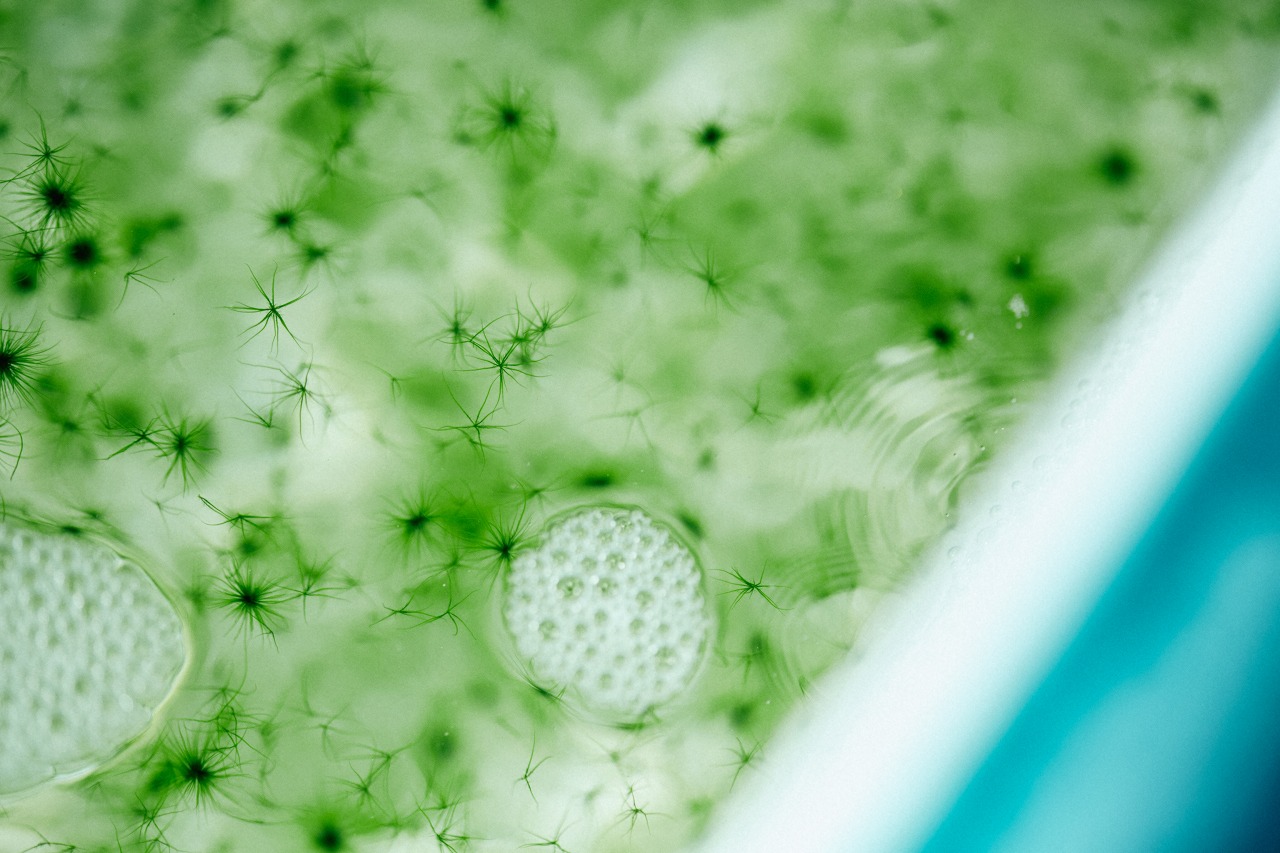

円形の水槽で攪拌されるアオノリのゆらゆらと漂う様子は、癒されてしまうほど美しい

「海水に含まれている栄養も場所によって違うので、アオノリが調子良く育つように、生産現場でも色々な実験や工夫をしています」とは、研究・生産・営業・キッチンと4つのチームに分類されるというシーベジタブルのなかで、生産部門を担当し現場を見守っている丸山拓人さん。元々ソーシャルビジネスに関心があったといい、環境、社会、事業として適切なバランスでできることがないかを考えていた6年ほど前、蜂谷さん、友廣さんとの出会いが訪れたそうだ。

ラボでは種からの培養と研究が行われている

「海藻の分野って本当に知られていなくて。ただでさえ、専門に研究している人たちが集まっている組織やチームは少ないです。そんな中、シーベジも研究者や特定のメンバーだけが集まる場所だったら出会えてない仲間もいたと思います 。それぞれのバックグラウンドから何かしら共感するものがあって、友廣みたいに人やモノをつないで仕事をつくる人、石坂(キッチンチームのシェフ)みたいに料理を通じて形にしていく人、実際にアイデアを実現するための設備をつくったりする人とか、多様な人が集まって、全体が生きものみたいな感じで動いている印象です。この動きがどう形になっていくのか見てみたい!というのが自分のモチベーションとしてあります」

そしていよいよ、海面養殖が行われている深海(ふかみ)地区へと向かう。

事業パートナーとして海藻を生産している漁師の須崎巽さんの自宅前から、丸山さん曰く“実働部隊”の富崎凛さんと船に乗ること数分。手繰り寄せたかごの中には、透き通った紅色のトサカノリやミリンがふさふさと茂っている。

11月~5月頃まで、シーズンさなかの海藻たち。ちぎっては試食を促し「次はこれを」と差し出してくれる富崎さんが、こうして食べるとおいしいですよ、この形かわいいですよねと、それぞれの海藻が持つ特徴を嬉しそうに教えてくれる。すると丸山さんも「生産現場しか持たなかったら、海藻の味や捉え方の再発見、新たな調理方法や魅せ方にトライしてみよう!といった発想にはなかなか至らなかったと思うんですよね」と語り、研究や生産など役割分担が明確になっているからこその、柔軟なチームワークを感じる。

ここで養殖されている海藻たちは根ではなく先端から栄養を取るため、環境がよければ順調に育っていく種類とのことなのだが、驚いたのは「ちぎったところから分かれて伸びていく」習性と、そのちぎる作業が「手作業」だということ。もちろんちぎり方も大事で、成長すると、ひと回り大きいかごを船に積んでは海藻を入れ替えていく作業が地道に行われているそうだ。

「陸上の農業と比較しても、海での栽培はテクノロジーの導入や技術開発がまだまだ少ない印象です。より良い生産方法がないか日々考えているところです」(丸山さん)

蜂谷さんも言う。「研究者も、継続的に藻場が復活できるモデルをつくれていません。ウニを駆除するという昔からのやり方と変わっていないくて…自分の原点になっている“海藻があって、魚がたくさんいて…”という海を取り戻せないか、そのためには何ができるんだ?というところから海藻養殖に行きついているんです」

蜂谷さんたちが“海面藻場”と呼ぶこの地。現状、根っこが付いていない(浮いている)海藻が与える生態系への効果については、定量的に評価がなされていないという。だからこそいま、栽培するカゴのなかで海藻への付着物を食べる小エビ、それを食べる小魚、さらに大きな魚……と、ひとつのカゴのなかでできる生態系を、この場にある多数のカゴで数値化するとどのくらい魚が増えていくかといったエビデンスを取り、論文等で公にする機会をつくっていこうと取り組んでいる。

続けて「海藻を食べていると腸内フローラが整えられて、おなかの調子が良くなるとうちのスタッフはよく言っています。水溶性食物繊維が多いし、ミネラル分もありますしね。ほかに実験していることもありますが、海藻の栽培を産業に育てることで、漁師さんの仕事を作ることができて、食べることで我々人間の身体とっても良くて、生態系にも良くて。こんなに良い事業ないんじゃないかなぁと本気で思っています。あとは経済効率をどうつくれるか。効率的な生産のために種を選抜してみたり、生産や収穫の方法を改良したり、付加価値つけて販売する方法を考えたり…といったことを今はやっていますね」

と、最後は早口になってしまった蜂谷さん。実は取材後すぐに牛深港からお向かいの鹿児島へ移動とのことで、乗船ギリギリまで追いかけて聞いたのは、やはり未来に向けての展望だ。

「海藻の分野の研究者って本当に少ないんですよ。海藻の研究者と漁師も意外と交流がなくて。でも海のことでアクションしようと思った場合は必ず、漁師さんがキーマンになってくるので、繋がりはどんどんつくっていきたいですね。これまでは、日本を始めとしたアジアが海藻を活用し、生産や加工の技術を作ってきましたが、ヨーロッパもぐんぐんとベンチャーが出てきているので日本も負けないように頑張っていかないといけない。ただ、技術は奪い合うのではなくて、みんなでスクラムを組んで海をよくしていけたら良いなと。まず一つ、海藻の生産、加工、食べ方、環境への効果を検討しつつ、海にとって良いモデルを作り、その渦をどんどん作っていけたらと考えていて。次の展開としては、それのベースに、インターナショナルラボラトリーがつくれたら、と思っています」

豊かな海を取り戻そうという純粋な想いを裏打ちする、研究者としての視点と責任感。そして各生産地の持ち場を日々守るスタッフ、プロモーションチーム、漁師らパートナーとの信頼が網の目のように広がり、いまのシーベジタブルを築き上げている。

海面藻場が、日本を越えて世界中の海を繋ぐ日はそう遠くないだろう。

文・村田麻実

写真・高村瑞穂

お話を伺ったひと

蜂谷 潤さん

2016年、友廣裕一氏とともに合同会社シーベジタブルを共同創業。

世界初となる地下海水を利用した陸上栽培モデルを確立し、高品質で安定供給を実現。母藻を採取して種を培養する技術を活かし、これまで栽培できなかった約50種類の種苗生産にも成功。現在は、海中の海藻が消失してしまう「磯焼け」の問題に立ち向かうべく、海面栽培にも注力している。

富崎凛さん(左) 須崎巽さん(中央) 丸山拓人さん(右)

インフォメーション

シーベジタブル

https://seaveges.com/